| ■ザ・スパイダース スパイダースの格好良さって“かまやつひろし”と“大野克夫”ふたりの格好良さだと思う。 スリー・コードに上手く日本語を乗せた曲ではスパイダース作品の数曲が最初で最後だったような気がする。 そういうロック調の曲があったと思えば「ノー・ノー・ボーイ」のようなGS史上に残る(....と私は思っている。) 素晴らしい曲を産み出すバンドの力は他のバンドには無かったように思う。 今、「ノー・ノー・ボーイ」のライブを聞きながらこれを書いているのだが、スタジオ録音と違うのはペダル・スティールの音が 入っていない事。間奏は井上さんのハーモニクス使用のギターでなかなかムーディな出来だ。 ところで大野さんがペダル・スティールを使っていたのはいつ頃までだったのだろうか? 私の記憶の中には大野さんがペダル・スティールを弾いている姿と、かまやつさんがVOXのギターを抱えて派手なソロを弾いてい た姿が鮮明に残っている。 見せる事が出来るバンドだったし、彼らにはバンドマンの“粋”があったように思う。 タイガースやテンプターズといった後出のバンドにはバンドマンのニオイがしないが、スパイダースやブルー・コメッツといった古参? にはそういうニオイがして好きだった。 「フリ・フリ」、「ノー・ノー・ボーイ」、「バン・バン・バン」の3曲好きです。 |

| ■ベーシスト 音楽好きの友人と一致した意見なのだが、格好いいベーシストはマイケル・ブルックス、ドナルド・ダッグ・ダン、ジョー・オズボーン の3人という事になった。 私もこの3人のベーシストのプレイを聞くためにレコードやCDをかける事は珍しくない。 一般的にはベーシストって目立たない、スポットが当たりにくいポジションだけど、極めて重要な仕事をしてる。 ベーシストがダメだったら他のポジションのプレイヤーがどんなに良くても音楽は台無しになる。 3人とも優れたプレイヤーだからいろいろなアーティストのセッションに参加していて、様々なシンガーのバックで素晴らしい仕事を 耳にする事ができる。 ジョー・オズボーンだったらカーペンターズ、ドナルド・ダック・ダンはブッカーT.&The MG'sやブルース・ブラザース、そしてマイケ ル・ブルックスはエルビン・ビショップのライブなどで素晴らしいプレイが聞ける。 たまに視点(聴点?)を変えるのも面白いよ。 |

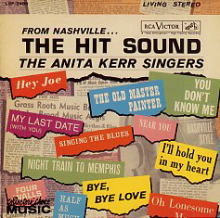

これ前にも紹介した事があるけど、アニタ・カー・シンガーズの カントリー・アルバム?と言ってもいいような作品。 決して傑作とか言えるようなものではないと思うが、耳に優しい心温まる作品だ。 オリジナルは1972年。 プロデュースはもちろんチェットだ。 現在CDで入手できるアニタ・カー・シンガーズのアルバムではもっとも好き。 傑作盤「We Dig Mancini」のCD化も望みたいね。 |

| ■アニタ・カー・シンガーズ 日本では殆ど知られていないだろう。 私も持っているレコードやCDは合わせて4枚程。 その他はどんなレコードが出ていたのかさえ詳しくは分からない。 でも大好きだ。 下で紹介した「ナッシュビル・スターズ・オン・ツアー」でライブがたっぷり聞けるのが、チェットのライブ音源と同じ位に嬉しい。 現在の感覚からすると古い感じは否めないが、却ってそれが新鮮味を感じさせる。 ジャズ系やムード系、R&Bやソウル系などのコーラス・グループはいくらもあるが、正当派王道ポップス系のコーラス・グループ って案外少ないものだ。 現在聞ける音源が少ないのが何とも残念だけど、彼らのCDやレコードは見付けたら“買い”だと思う。 「ナッシュビル・スターズ〜」で聞ける「I'll Hold You in My Heart」がとろけそうに良い。 |

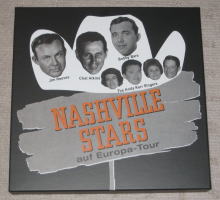

ベア・ファミリー恒例のボックスセット。 CD4枚にDVD1枚という構成だ。 チェットの映像に関して言えば既出の映像も含まれているけど、まとめて見られる 喜びは大きい。 画像は白黒だが概ね良好な画質だ。 チェット・ファンなら持つべし...... |

| ■速報、ナッシュビル・スターズ・オン・ツアー 速報なんて、何だかテレビの地震速報みたいだけど、この作品凄いよ。 昨日届いたばかりなんでまだあまり聞いていない。 だから詳しい事は書けない→従って速報にする....というワケなんです。 買う時にはずいぶん高いナァと思ったけど、CD4枚にDVD1枚という構成に、いつもの豪華ブックレット付きなら仕方ないし、 妥当な値段かとも思う。 で、まあ何と言ってもチェットのライブ音源が満載というのが私のようなファンには滅茶苦茶嬉しいし、録音時期が1964年 というのも、珍しく貴重だ。 あと、個人的には前から好きだったアニタ・カー・シンガーズのライブが見られて、聞けるのが感動だ。 今の感覚から言うと、4人が1本のマイクを囲んで微動だにせず歌うのは、何だかクールファイブのバック・コーラスの趣では あるけれど、音は紛れもないアニタ・カー・シンガーズのものだ。 まったく美しい。 このサイトでも既に紹介してるアナログ盤の「ナッシュビル・スターズ・オン・ツアー」だが、例えばアナログ盤に収録されてる アニタ・カー・シンガーズの「ナイト・トレイン・トゥー・メンフィス」は、このセットの1枚目のテイクではバンド演奏によるバックが付いて いるけど、アナログ・レコードではオーケストラのバック付きになるなど、バンドの違いによる音の表情の変化が楽しい。 これからゆっくり聞いて近くて遠い日に詳細をアップします。 オススメ盤ですよ。 |

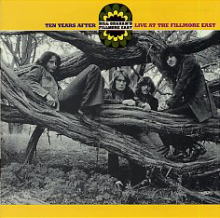

1970年の2月にフィルモア・イーストで録音された2枚組。 1970年2月といえば伝説のウッドストックから半年後だからパフォーマンス としては悪かろう筈がない。 熱い、とにかく熱いステージが繰り広げられる。 ただ個人的には楽曲的な魅力が乏しく、惹き付けられる曲が少ない。 そんな事もあってこのアルバムで好きなのは2枚目の「アイム・ゴーイング・ホーム」 から続くチャック・ベリー・ナンバーの「スィート・リトル・シックスティーン」と 「ロール・オーバー・ベートーベン」という事になる。 |

| ■早弾き ロックが好きになって最初に早弾きという言葉を耳にしたのはウッドストックでのテン・イヤーズ・アフターだった。 イイノ・ホールで開催されたウッドストックの試写会で、あの「アイム・ゴーイング・ホーム」を見た時には凄いと思った。 確かに早いと思った。 しかしその後他の実力派ギタリストを耳にするにつけ、私の中ではアルヴィン・リーの早弾きが色褪せていった。 特にその違いを歴然と感じさせてくれたのはディープ・パープルのリッチーだ。 リッチーの一音一音ちゃんとピッキングした早弾きは当時のロック・シーンでは他のギタリストの追随を許さない圧倒的なものだった。 だから、特に日本でギター少年達の喝采を浴びたのだろう。 で、今改めてテン・イヤーズ・アフターを聞いて感じる事は、やっぱりアルヴィン・リーの早弾きに魅力は感じないという事だ。 でもこのギタリストが嫌いかというと決してそういうワケではない。 上記のアルバムで聞かせるチャック・ベリー・ナンバーなどでのプレイは面白い。 それにTYAの初期アルバム「イン・コンサート」で聞かせてくれたプレイはブルース系ロックの古典だと思っている。 変な言い方だけど“早弾きさえやらなければ”と思ってしまうのだ。 |

今頃になってこういうライブが聞けると思っていなかった。 そういえば数年前にアル・クーパーのインタビュー記事を読んでいたら、 マイクのボックス・セットを出すと言っていたけど、どうなったんだろう。 期待してるんだけど...... 今更ながらだけど、マイクって素晴らしいギター弾きだね。 |

| ■マイク・ブルームフィールド 大好きなギタリストのひとりだ。 下にパーシー・フェイスの音楽にエロティシズムを感じると書いたが、マイクのギターにも同様の雰囲気が漂っている。 私もギターを弾く人間の一人として、色気のある音を出してみたいと思うが、実はテクニックよりもそういう部分こそが難しい。 で、そんなマイクの古いライブ音源を入手した。 上記の写真がそうだが、1974年のマイアミでのライブをCD2枚に収録して、ボーナスCDとして1975年のライブが付いている3枚組 というセット内容だ。(但しボーナスCDは100セットの限定品。) ブートだから音はそれなりだが、内容は良い。 「メリー・アン」から始まって「スィート・リトル・エンジェル」と続くオープニングだけでもノックアウトだ。 私はフィルモア以降のマイクのライブ音源に不満を感じていたが、それらと比較しても私としては本作の内容はピカイチだ。 音の悪さなど気にならない程にマイクの、特にスロー・ブルースでのプレイはエモーショナルだ。 同時に入手したのが1966年のポール・バターフィールド・ブルース・バンドのライブ。 今回入手した両方のアルバムに「ワーク・ソング」が入っている。 「ワーク・ソング」の衝撃から40年経って、今になってライブが聞けるとは夢にも思わなかった。長生きはするもんですな。 今宵また「スィート・リトル・エンジェル」に酔わせてもらう。 詳細は近いうちに...... |

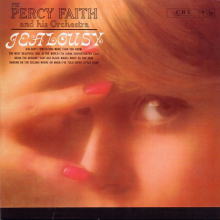

01 ジェラシー 02 テンプテーション 03 モア・ザン・ユー・ノウ 04 美しき乙女 05 ティア・ワナ 06 ソフィティスケイテッド・レディ 07 ビギン・ザ・ビギン 08 ザット・オールド・ブラック・マジック 09 ライト・アズ・ザ・レイン 10 ダンシング・オン・ザ・シーリング 11 いつかどこかで 12 星に話した |

| ■パーシー・フェイス 昔から「ジェラシー」という曲が好きだ。 中でもボストン・ポップスとパーシー・フェイスのものが好き。 今年の3月にパーシー・フェイスの作品が何枚か紙ジャケット、デジタル・リマスターでリリースされた。 最新号のレココレにこれらの作品の評価が載っていて、結構面白かった。 特に上記写真の「ジェラシー」に関して、収録曲のうちの何曲かを指して「エロい」という表現をしている。 これは的を得た表現だと思った。 かつて清涼感が売り物だったポール・モーリアやレーモン・ルフェーブル、そして時にはジャズのビッグ・バンドのような“煽り”で スリリングな演奏を聞かせてくれたジェームス・ラストなど多くの楽団があったが、パーシー・フェイスはいささか趣が異なっていた。 それがアメリカでは「ロマンスの女神」とも言われたというパーシー・フェイスの際だった特徴だったと思うが、 そういう部分を私自身も「エロい」と感じていたのだ。 上記アルバムは1960年リリースの作品で、既に47年という年月が経過したワケだが、デジタル・リマスターのお陰で生まれ 変わったようだ。 ジャケットが秀逸だと思う。 |

01 ゴールデン・ギター 02 ホワット・ア・ワンダフル・ワールド 03 ジョークマン 04 家路 05 湘南ウェーブ 06 少年時代 07 ミッドナイト・ファンタジー 08 叱られて〜七つの子 09 トゥルー・ラブ 10 残月 |

| ■シャープ・ファイブ 4月19日に発売された新譜だ。 これが最後のアルバムとの声もある。 長い長いブランクを置いて製作されたアルバムとは思えない出来だ。 素晴らしいと思う。 ギターの三根さんが好きだから三根さんのソロ・プロジェクトも見てきて、もちろんそれもすごく良かったが、やっぱりシャープ・ ファイブというバンドにいる時の三根さんが好きだ。 グルーブ感の違いかもしれない。 どの曲も良いが、私は「ゴールデン・ギター」と「残月」が大いに気に入った。 「ゴールデン・ギター」ではいわゆる“エレキ・サウンド”を現代の音で聞かせてくれる。 特に私が気に入っている「残月」には日本人の琴線にふれるモノがある。 美しく高貴な音だ。 先日(4月22日)のライブに行けなかった人には気の毒だが、この日のライブで聞かせてくれたこの曲はスタジオよりも更に 数段良かった。 このアルバム欲しい人は三根さんのサイトに行くと買える場所が案内されてます。 |

| ■ステファン・グラッペリ この人、どう弾いてもエレガントな音になる。 この人の生涯を辿ったDVD作品でテレビ・キャスター?がこういう発言をしていて、同じように感じていた私は大いに共感したとい うワケ。 確かにこの人が弾くヴァイオリンは共演の相手が誰であろうとエレガントになる。 ジャンゴと共に活動をしていた時代から亡くなるまで殆ど一線で活躍してきた本物のミュージシャンだけが持つオーラというべき ものがある。 だがそれは居丈高とか尊大とかという言葉とは無縁に見え、まるで音楽好きなオジサンが無心にヴァイオリンをプレイしているか のような純粋さが見え隠れする。 そういう純粋さにエレガントさが加わり、さらに確かな技術に支えられているのだから超一級の本物だ。 ちょっとした“手クセ”?までがエレガントなんです、この人。 |

| ■酒とバラの日々 あれはいつ頃の事だったか、多分私が中学生だったと思うが兄貴がアンディ・ウィリアムスの4曲入りコンパクト盤というのを買 ってきた。 そこに入っていたのがこの曲と当時ヒットした映画「世界残酷物語」の主題曲だった「モア」だ。 この2曲を私はとても気に入ってしまい、以来ずっと聞き続けている。 特に「酒とバラの日々」はジョニー・マーサーのリリカルな詩(対訳)がとても良くて、歌と共に歌詞の世界にも深く引き込まれてし まい、結果としてその後は音楽を聞くときには歌詞にも注意を払うようになったのだ。 この曲の解説には「アル中患者の悲喜劇を描いた映画の主題歌」という記述があって、ずっと見たいと思い続けた映画だったが、 行き付けのビデオレンタル店にはなく、またテレビで放映されたのも記憶がない。 その後色々な映画を見て多少は映画の知識を身につけた私は、この作品がブレイク・エドワーズ監督、ヘンリー・マンシーニ(音 楽)、ジョニー・マーサー(作詞)という鉄壁のトリオである事を知り、更に「見たい〜」欲望が高まったのだ。 というワケで思い続けてウン十年....... 今日HMVに行ったらこの作品のDVDと目が合った。 そうなのだ。 見付けたのではなくて、まさしく目が合ったという感じだった。 しかも980円。 買わねばなるまい。 コレを書いてる今、まだ見ていないけど、これから酒飲みながら見ようと思う。 |

| ■ジャンゴのフォロワー達 ジャンゴ・ラインハルトの信奉者は極めて多い。 それはジャズ界だけに止まらず多方面にわたっている。 グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアはジャンゴ・コレクターとして有名だし、 「ギター弾きの恋」なんて映画を作ってしまったウッディ・アレンなどもきっとそうなんだと思う。 アーティストが自分のアルバムに取り上げたジャンゴの曲などを集めても膨大な量になるだろうし、自ら作った楽曲をジャンゴに 捧げているケースも多い。 もっとも有名なのはM・J・Qのジョン・ルイスが作ったそのものズバリの「ジャンゴ」だろう。 だがこの曲、名曲ではあるがジャンゴのニオイがするワケではない。 ジャンゴ好きとしてはジャンゴのニオイのするモノが欲しくなる。 で、まあそんなニオイのするモノをそれなりには集めてはみたが決定打には出会っていない。 特に近年ジャンゴ流行りというのか、いろいろなアーティストがジプシー・スウィング系の作品をリリースしていていろいろ聞いて みたけれど、自分の耳に合ったのはカントリー系アーティストの作品だ。 特にお気に入りは下記に紹介した「ナッシュビル・トリビュート・トゥ・ジャンゴ・ラインハルト」だ。 上手く説明出来ないけれど、ジャンゴが残した音楽に精神的に近いような気がする。 音数ではジャンゴを凌駕しているようにさえ聞こえる、ジャンゴ直系?のアーティスト達や、ジャズの人達よりもハートがジャンゴ してると思うのだ。 これはあくまでも私の好みの上で...の話だから「オレはそうは思わないよ」という意見もあるだろうが、少なくても私にとっては ジャンゴ・フォロワー達の作品ではこのナッシュビル版?が気に入っている。 ジャンゴ系作品のライブラリーを作るのも面白そうだネ。 |

ナッシュビルのアーティスト達によるジャンゴ・トリビュート作品。 何故か私にはこの作品がいちばん馴染む。 しかし、ここでギターを弾いてるリチャード・スミスという人は侮れない。 チェット・アトキンス系のフィンガー・ピッキングを華麗に弾いたかと思えばジャンゴ 風も見事に弾きこなす。 こういうギタリスト、行く末が心配だが、何とか自分のスタイルを確立して素晴らしい ギタリストになって欲しいと思う。 |

もう1枚。 こちらは古い録音だ。 若き日にジャンゴと行動を共にしたステファン・グラッペリとバーニー・ケッセルのコラ ボレート作品。 何と言っても流麗にスウィングして良く歌うグラッペリのヴァイオリンが素晴らしい。 グラッペリ作品は数々あるが、私的には本作が一番。 1曲目のライムハウス・ブルースでは目の覚めるようなスウィング感が楽しめるし、 トミー・エマニュエルなども取り上げている「アウト・オブ・ノーホエア」などキャッチな 雰囲気で楽しい。 オススメ盤だ。 |