何と1959年、アメリカ・マイアミでのライブ録音。

アナログ時代に比べて大幅にボーナストラックを追加したお得盤。

こういうバンドにとって1959年というのはちょっと微妙な感じがする。

というのも例えば私が持ってるグレン・ミラーのライブなどは1930年代から40年代にかけての録音が多く、それくらい古いと録音の悪さがその時代の“味”にも感じられて、それはそれでなかなか良いのだ。

しかし、このアルバムが録音された1959年頃というのはその古さがまだ“味”にはなっていないようだ。

ただ録音が悪いと感じられる部分も多く、それがちょっと歯痒い。

しかしながら1959年という時代のベイシー楽団のライブが残されてるのはそれだけで私などには嬉しく、こういう豪華な音楽を聞いて食事をしたりお酒を飲んだりできた人々を本当に羨ましく思ってしまうのだ。

1966年2月のライブ録音。

「ライブ・アット・ザ・サンズ」といえばフランク・シナトラであるが、これはシナトラのステージの前、つまりシナトラを聞きに集まったお客をヒートアップさせるために演奏されたベイシー楽団のアルバムだ。シナトラの“アット・ザ・サンズ”が名盤と言われたのはバックを務めたベイシー楽団の功績も大きいと思うが、その時のステージなのだから悪い筈がない。

会場の臨場感としてはビル・エバンスの「ワルツ・フォー・デビー」に似たような部分もあり、静かな曲ではグラスの音や“何となく”の雑音がかえって雰囲気を盛り上げるようだ。

私のお気に入りは「Corner Pocket」で、ウッド・ベースドライブ感やグリーンの正確なリズムなどが印象的で非常にカッコイイのだ。後半からの盛り上がりが最高。

ミルス・ブラザースとカウント・ベイシーが共演した魅力的な作品で1968年の作品。

これと同じコンセプトで録音されたアルバムがもう1枚「ザ・ボード・オブ・ディレクターズ」というタイトルで出てるが、今回は本作を推しておく。

先に掲げた2枚の単独ライブ・アルバムはもちろん良いが、このアルバムのように優れた“歌”を得て繰り広げられるベイシーの演奏はまた格別だ。

1曲目の「Gentle on My Mind」から全開のベイシー・サウンドに酔うことができる楽しいアルバム。

ボビー・ヘブの「サニー」などを取り上げてるのはやや意外な感じもしたが、スローに渋くキメている。

こういうのを大人の音楽というのかもしれない。私自身も休日には大きな音でこのアルバムを楽しんでいる。

現在は最初の作品「ボード・オブ・ディレクターズ」と本作が2in1になったお得盤もリリース(何故か格安だ)されてるのでオススメだ。

フランク・シナトラのヒット・ナンバーをビッグ・バンドで演奏たのが本作。1998年の作品だ。

パトリック・ウィリアムスはシナトラと共に仕事をしてるが、本作はそんなシナトラの音楽、そしてそのアレンジャー達に捧げられている。

参加ミュージシャンがこれまた凄い。エディ・ダニエルズ、ヒューバート・ロウズ、デヴィッド・サンボーン、トム・スコット、フィル・ウッズなど実力者揃いで、優れたアレンジによる優れた演奏が存分に堪能できる。

そしてまた録音が凄い。管楽器の持つパワーが損なわれる事なく録音されてて、ヘッドホンで音量を上げて聴くと鼓膜が破れるのではないかと思われるほどのきらびやかな音がしっかりと収められている。

一時期オーディオ雑誌などで試聴用としてしばしば本作が登場したが、それも頷ける音の良さだ。

本作はこのサイトの別のページでも既に紹介してるが、ここでも改めて紹介したい作品だ。

この作品はタイトル通りバリー・マニロウがビッグ・バンドをバックに1930年代から40年代にかけてのアメリカの麗しい楽曲を歌い上げた1994年の作品。

ビッグ・バンドとタイトルされた通りバックのバンドも豪華だ。

グレン・ミラー、ハリー・ジェームス、トミー・ドーシー、デューク・エリントン、レス・ブラウンなど懐かしいバンド名が並ぶ上に、ゲストにローズマリー・クルーニーまで登場する豪華さだ。

バリー・マニロウは決してジャズ・シンガーではないから本格的なジャズ・ヴォーカルを期待するべきではないが、ポップなジャズ・アルバムとも言うべき楽しさのアルバムだ。

ヴォーカル・アルバムではあるがバンドの演奏パートが多いのもこのアルバムの特色だ。

「On The Sunny Side of The Street」や「In Apple Blossom Time」などのアレンジにはシビレました。

この作品も当サイトの管理人のたわごとで既に紹介済みだが、改めての登場だ。

このアルバムは1930年代から40年代にかけてニューヨークのラジオ局に残した録音を集めたコンピ盤で、グレン・ミラー単独演奏も多数収録されている。

個人的な好みとしてはグレン・ミラーみたいなバンドに歌を付けるとしたら3人組の女声コーラスというのが最も“それらしい”感じがする。

この2枚組のアルバムにも私が期待した“それらしさ”が充満で、合計39曲たっぷり楽しめる。

シスターズのヒットとして有名な「素敵なあなた」や「ビヤ樽ポルカ」などはこの盤で聞ける演奏の方がスイング感が濃くて良い感じだ。

もともとシスターズのバックはスイング感の強い演奏が多いが、そこにグレン・ミラーが加わると尚一層ゴージャスな趣に変わり、その部分が特に楽しいのだ。

コンサートと題されたライブテイクを集めた編集盤。

1940年1月から1942年9月までのライブが計27曲収められていて、テキストの参考にしたのは2枚組のアナログ盤だが、CD化されてるかどうかは不明。

約80分たっぷりとグレン・ミラーのライブ演奏が楽しめる。

しかしグレン・ミラーが残したエアー・チェック・ナンバーは290曲もあるというから本作に収められたのはほんの1部という事になる。

だが彼らの代表曲と思しきナンバーは大体収録されてるようだから、ベスト・ライブ・パフォーマンスという事に位置できるアルバムだ。

やはりこういうバンドはライブが良い。

楽曲もバンドも“ライブ向き”という事なんだろうが、どのナンバーもイキイキしててバンドの真骨頂を見る思いがする。

私が好きなのは「Naughty Sweetie Blues」で軽快にスイングするカッコイイ演奏だ。

ちょっと異色なアルバム。

ウディ・ハーマンといえば実力のあるミュージシャンとして名前が通っているが、この作品ではブルース・ロック系ギタリストとして一世を風靡したマイク・ブルームフィールドとの共演盤しているのだ。1971年録音。

正直に言ってブルース系ロックのギターとジャズのビッグバンドが合うとは思えない。

今日改めてこの作品を聞いてみてもその思いは変わることがない。

しかし何曲かでマイクのソロがけっこう長尺で聞けるのでファンにとってはそれだけでも価値が高い作品だ。

全8曲収録で、そのうち4曲でマイクのギターを聞くことができる。

正直に言うと、そこかしこでちょっとチグハグに感じる部分や、音楽的にこなれていない部分など見え隠れするのだが、そういうところがビッグバンドとロック系ギターの共演の難しさが露呈したんだと思われる。

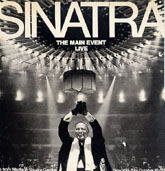

シナトラのライブと言えば何を置いてもまず「ライブ・アット・ザ・サンズ」だろうと思うが、今回は1974年のマジソン・スクエア・ガーデンでのライブを挙げておく。

バックはウディ・ハーマンとヤング・サンダリング・ハート。

シナトラの音楽はいつもそうだけどこのライブでも軽快なビッグ・バンドのリズムに乗って明るく華やかなステージになっていて、今日こういう雰囲気で聞かせてくれるシンガーは非常に少なくなった。

アメリカのアーティストがマジソン・スクエア・ガーデンの舞台に立つことの意義は今更語る必要はないと思うが、こういうライブを聞いているとシナトラばかりでなくオーディエンスも最高の舞台に酔いしれているようにさえ聞こえる。

オープニングの序曲で「わが町シカゴ」のメロディが奏でられるだけで体が揺れてくる。

1曲目の「レディ・イズ・ア・トランプ」からラストの「マイ・ウェイ」まで一気に聞かせてくれる。

やや番外編的な感じもするが、これもまたビッグバンドと“あの時代”を上手く聞かせてくれるアルバムで、一時期かなりお気に入りだった作品だ。

先に掲げたグレン・ミラーとアンドリュース・シスターズの所で述べた私のイメージはまさにこのジャケット写真にある通りで、こういう3人組が基地の格納庫で慰問のショーをやるというのが私のイメージに付きまとうのだ。

時間にして17分程であるが、オイシイ所をギュッと詰め込んであるので初心者にも分かり易いかもしれない。

まあしかし楽しいのである。

第二次大戦直後こういう音楽を初めて聞いた日本人が、戦争中にも係わらずこういう音楽があるアメリカには驚いたという話を聞いた事があるが、確かに日本のその時代の音楽事情とは遙かなる違いを感じてしまう。